La historia invisible del agua: Arroyo Seco, pozos, aguateros y futuro

Capítulo II. Hoy en el Bar Santa Fe, mezclando memoria barrial, café, agua y larga duración histórica: Donde el agua decidió la ciudad: Arroyo Seco y la fundación invisible de Montevideo.

ARROYO SECO & WILMAN /Desde Montevideo EDUARDO MÉRICA para DIARIO URUGUAY.

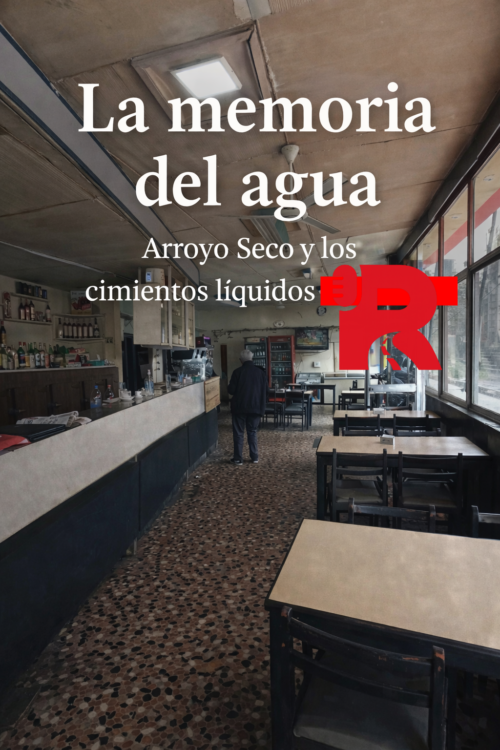

Sigo sentado en otra mesa del Bar Santa Fe, en la esquina de Avenida Agraciada y General Luna, el segundo pocillo humeante me devuelve al ritmo lento que exige la memoria. Afuera pasa el tránsito, los ómnibus resoplan subiendo la cuesta, y nadie imagina que debajo del asfalto, bajo estas baldosas gastadas por décadas de pasos anónimos, corre todavía un arroyo. Nuestro arroyo. El Arroyo Seco. Invisible, oculto, pero vivo.

Desde este bar —que es también un mirador del tiempo— me dispongo a escribir otro capítulo de la historia del agua, esa historia silenciosa que sostiene a Montevideo desde antes de su fundación y que hoy apenas se percibe cuando una lluvia intensa hace rebalsar lo que fue negado a la vista.

Montevideo es una ciudad atravesada por cursos de agua que ya no se ven. El crecimiento urbano, la expansión de las calles, las soluciones técnicas de saneamiento y drenaje ejecutadas a lo largo de más de un siglo —entubamientos, rellenos, desvíos de cauces— hicieron desaparecer de la superficie una red natural que alguna vez ordenó el territorio. Corrían por la ciudad los arroyos Quitacalzones, Seco, de las Canarias, de los Pocitos, de los Chanchos, del Buceo, Mataperros, entre tantos otros. Hoy permanecen ocultos bajo el pavimento, agazapados, esperando una lluvia copiosa para recordar su existencia cuando los desagües no alcanzan y el agua reclama su antiguo lugar.

Pienso en eso mientras revuelvo el café. El Arroyo Seco no es una metáfora: es una presencia histórica concreta que dio nombre al barrio, que determinó pendientes, usos del suelo, industrias, viviendas humildes y grandes instalaciones fabriles. Fue agua de vida y luego problema técnico; primero manantial, después obstáculo; al final, un secreto subterráneo.

No muy lejos de aquí, el entorno de la vieja Estación Central del Ferrocarril ofrece uno de los ejemplos más claros de este conflicto entre naturaleza y ciudad. Allí, en la zona de La Paz entre Paraguay y Río Negro, los problemas de drenaje persisten desde el siglo XIX. El origen está en el arroyo de las Canarias, que seguía el trazado actual de la calle La Paz y fue entubado hace décadas. Ya a fines del siglo XIX existen registros de inundaciones en ese punto, agravadas por los rellenos costeros realizados desde 1850 en la bahía. Nada nuevo bajo el sol: el agua siempre vuelve.

La historia de ese arroyo fue rescatada por el arquitecto Américo Rocco en su libro Historia olvidada de un arroyo escondido. Basta bajar por Ejido y llegar a La Paz para notar una pequeña placita triangular y una ochava inexplicable en la edificación: allí el arroyo hacía un bucle natural, y la ciudad, aun intentando borrarlo, terminó por respetar su curva. En el predio hoy ocupado parcialmente por El Correo, delimitado por Yaguarón, Barrios Amorín, Miguelete y La Paz, se encontraba la Quinta de las Albahacas, una zona de cultivos del antiguo Montevideo donde los pozos ofrecían agua abundante y cristalina. El agua siempre marca dónde se vive y cómo se vive.

Esta relación profunda entre agua y territorio explica también la fundación misma de Montevideo. El río Santa Lucía era admirado por los navegantes del Plata: agua limpia, bosques frondosos, tierras fértiles, condiciones ideales para la agricultura y la ganadería. En contraste, la península donde se levantaría la ciudad ofrecía piedra, viento y escasez de agua dulce. Esa contradicción inquietó a los conquistadores desde el primer momento. Sin embargo, el entorno compensaba: la bahía recibía arroyos, cañadas, vertientes que sostenían la vida.

Juan Díaz de Solís fue el primero en internarse en estas aguas en 1516, creyendo navegar un brazo del océano. Después vendrían Magallanes, Gaboto, y una larga secuencia de expediciones que entendieron que el control del agua era también control del territorio. Los pueblos originarios, en especial los charrúas, conocían cada cauce, cada manantial, cada bajada al río. Defendieron ese conocimiento durante siglos, hasta su exterminio como nación en 1831, tras la matanza de Salsipuedes. Con ellos se perdió también una forma de leer el paisaje hídrico.

Algunas palabras sobrevivieron como restos de esa lengua extinguida: hué, agua; guidaí, luna; it, fuego. Palabras breves, esenciales, como los elementos que nombraban.

Hernandarias fue quien comprendió tempranamente la importancia estratégica del territorio oriental y del puerto natural de Montevideo. En 1607 describía con precisión la abundancia de ríos, la calidad de la tierra y la belleza del Santa Lucía tierra adentro. Sabía que sin agua no habría ciudad posible. Esa certeza atravesó los siglos y se transformó, ya en tiempos modernos, en ingeniería, tuberías, plantas potabilizadoras y empresas privadas primero, estatales después.

Desde esta mesa del Bar Santa Fe, con el café ya frío, miro la esquina y pienso que bajo mis pies corren siglos de historia hídrica. El Arroyo Seco sigue allí, encapsulado, disciplinado por el hormigón, pero no vencido. Es parte de una red mayor, de una memoria acuática que une manantiales coloniales, aguateros, epidemias, decisiones políticas, fábricas, barrios y mesas de bar.

Escribir sobre el agua es escribir sobre la vida misma de Montevideo. Y escribir desde el barrio, desde el lugar donde el arroyo fue visible y luego ocultado, es una forma de devolverle voz a lo que la ciudad quiso callar. Este segundo capítulo no cierra nada: apenas levanta la tapa del subsuelo y deja que el murmullo del agua vuelva a escucharse, aunque sea entre sorbo y sorbo de café.